私密的聊天截图,为何成了引爆大型吃瓜事件的标配?

岳云鹏经常在微博上发布和助理互怼的搞笑截图。图片来源:微博@岳云鹏

除了日常化的表达,在特殊事件中,对话截图也可能作为重要的信息迅速传播,而这种信息常常真假混杂。

大型公共事件发生时,承载了一定信息量的截图放到公开网络中,很轻易激起层层涟漪。最典型的便是疫情期间,社交网络中各类疫情相关聊天截图的疯狂流传,也是不少谣言的源头。今年7月下旬的一轮疫情中,根据人民网舆情数据中心的统计样本,网上的大量谣言中,聊天截图和“随手拍”短视频是涉疫谣言的主要源头。

南京疫情期间出现的网络谣言也大多是以聊天截图形式在传播。图片来源:微博@荔枝新闻

这类场景中,截图可能是聊天群里面的“小道消息”,可能是医院、社区、家庭的求助,内容大多是牵动着个体和社会情绪的文本。在这里,截图承载了更复杂的需求,可能是分享互助,记忆存储,瞬时宣泄,又或是其他利益驱动。

在更广泛的传播事件中,截图内容的真实性、复杂性也成为了搅动舆论场的关键因素。

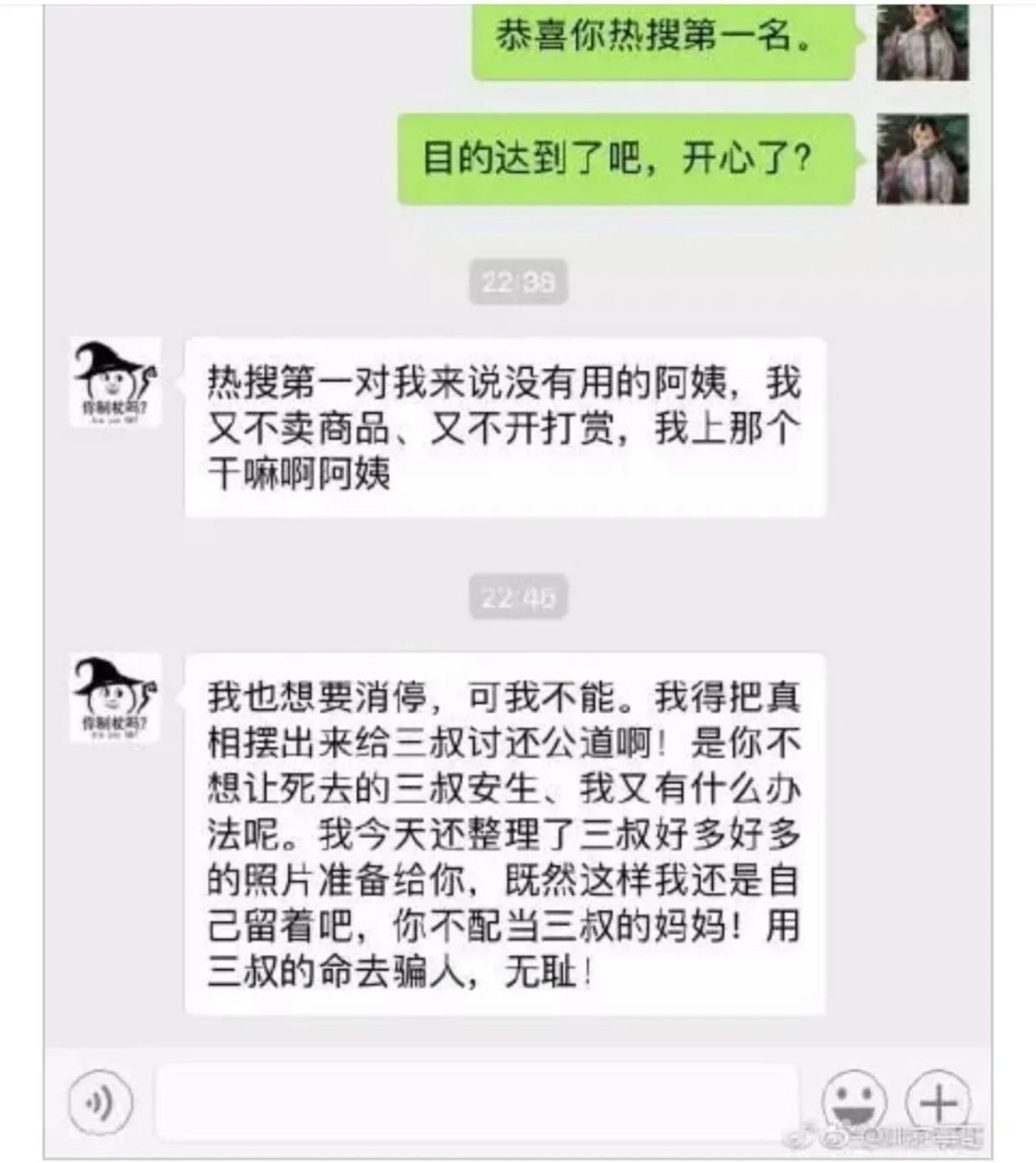

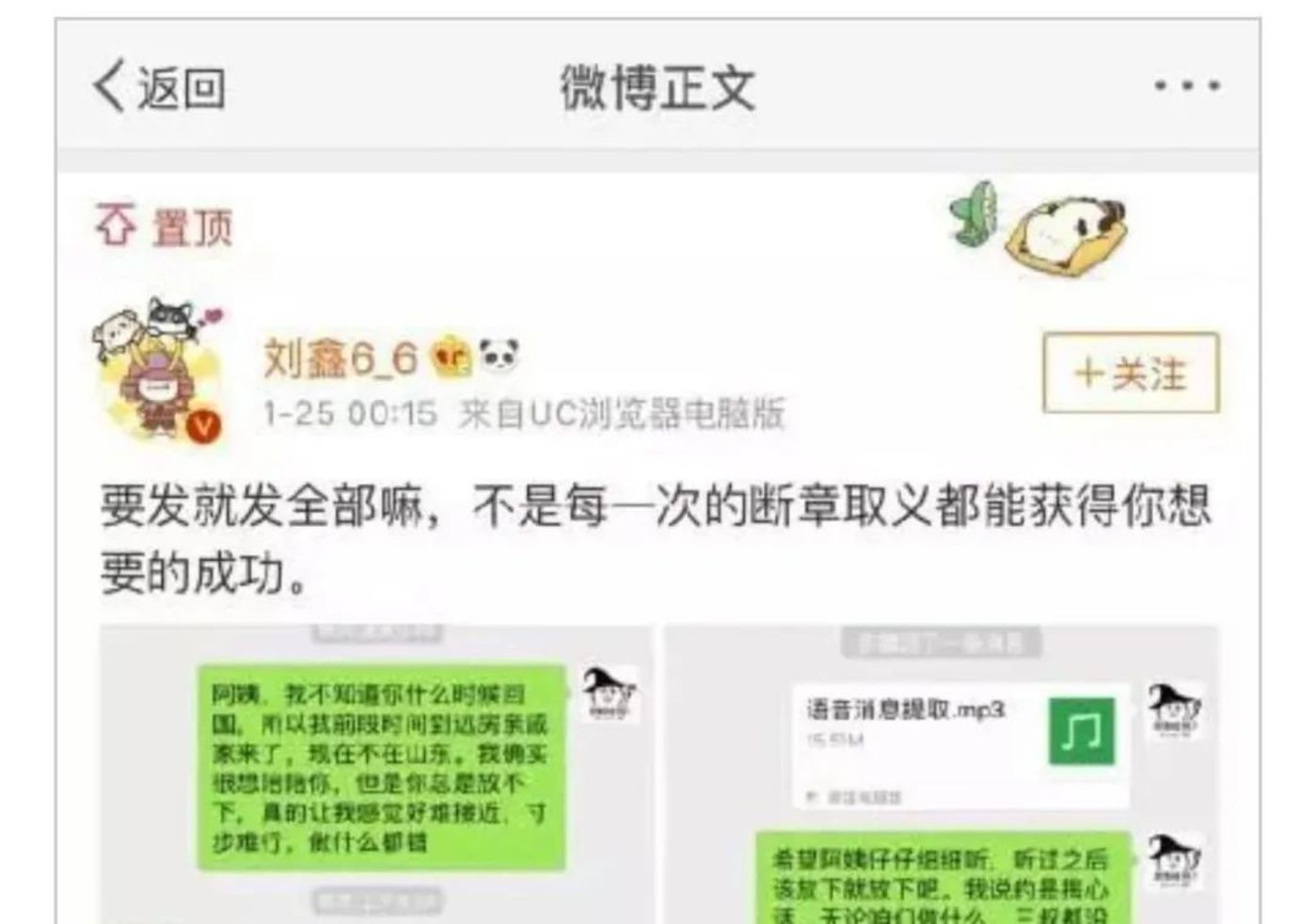

很多时候,聊天记录截图慢慢成为某件事情发生的佐证,而当事人放出的截图,则指向不同的走向。在江歌案中,刘鑫和江歌妈妈放出的截图,是同一事件两种完全不同的切片。在一些争议事件中,当事人以聊天记录截图作为“证据”而各执一词的现象也不少见。

江歌妈妈和刘鑫发布的聊天截图内容指向不同。图片来源:新浪微博

今年以来,聊天记录截图更是频频出现在以明星为当事人的纠纷事件中。在这类场景里,截图可以是事件发酵的源头,可以是吃瓜群众口中的“实锤”快连,也可以是网络狂欢讨论的素材。

到这里,截图则更多成为当事人爆料和为自己争取话语权的“证据”。而由于事件私人性和公共性的不同,其引发的舆论反响也各不相同。不过,当截图自证渐成习惯,矛盾很可能发生在公私界限的模糊地带。

聊天截图背后的传播图景

文本的图像化传播

在移动互联网时代,手机媒介逐渐成为人体的延伸,每天借由这个小小的移动屏幕实现的云端交流,是不少人社交的主要部分。

在聊天框、私信界面、各类群聊中,文字是主要的表达形式,而聊天记录截图则是将交流的文本转化为图片,这种图像再进入新的传播空间,碰撞出新的效果。

一方面,相较于单纯的文字转述,截图还同时携带了聊天的“背景”,比如头像、备注、聊天背景、时间、说话习惯,让围观者更为了解文本之外的脉络,也更好的发挥对话截屏在很多时间中还原现场、唤起情感、证据证实的作用。

另一方面,从发展脉络来看,图像作为传播符号出现在语言、文字之后,而这种相对更新的方式,也符合当下大众简单、有趣的观看需要。

当然,更符合当下阅读习惯的表现,也揭示了截图的碎片面向。一张或者多张的聊天截图,都只是完整对话的一部分,聊天截图也可以是碎片化网络空间中的一大片拼图。

打破分野的自我呈现

在微博看到的聊天截图,可能来自微博私信框快连,也可能来自微信、豆瓣、抖音等等其他的社交媒体聊天界面。

互联网中,平台间基本相互独立,大多时候需要我们经由链接,或是屏幕的界面切换,来穿梭不同的网络场景。从这个角度来看,聊天截图则带有一定“开放性”,像是外链的部分呈现,实现对社交场景分隔的打破。

在大多的日常分享中,这种打破指向的是分享主体自我呈现、塑造形象和社交的需要。在《日常生活中的日我呈现》中,戈夫曼提出知名的前后台概念,前台是个人在表演时候使用的标准的表达型装备,后台则是被抑制的、可能有损印象的行动。

通过对前后台的操作,人们进行着“印象管理”。在多数的主动聊天分享中,截图也是对自己形象的给予和包装,截取什么片段,体现的是对自我形象的掌控。而当分享有趣截图成为一种普遍现象,人们参与其中,也是在以一种低成本的社交货币来参与云端社交。

微博上有专门分享聊天记录的博主。图片来源:微博@各类聊天记录

不过,个人把聊天截图放到公共空间,也可以视为单方面改变前后台划分的行为,即把自己和聊天对象的“后台”形象带入了公开的表演舞台,危及形象呈现。在以公共人物为主的事件或是有争议性的社会事件中,聊天截图引发的前后台形象塌陷表现尤甚。

传播空间的转移与不受控

不论是两人还是多人,对话框中的聊天都是在特定数量的人与人之间进行的传播,而截图的公开分享,则是将人际、群体传播中的内容放置于公共传播的语境中。这样一来,传播空间、主体和语境都发生了错位与变化,不可避免地带来矛盾。

想想“截”这个字,本身就指代着切割、片段,一张图所能涵盖的内容也始终有限,加上如今越发丰富的聊天功能(比如撤回、删除)的影响,在聊天截图中,人们对屏幕的复制始终都是主观的,带有片段性和选择性。

即时通讯软件可以对聊天记录进行撤回或删除。

截图中另一方的聊天对象,对于手机这端的截图选择通常是不知情的,双方聊天的“可见性”遭到了破坏;对于截图面向的广阔受众来说,其并不了解图片之外的故事,只能从图像化的文本中去拼凑对事件的想象,然后进行追问和评价。

我们在面对一个或一群人进行自我呈现时,并不希望另一个或一群人毫无预兆的闯入,这是戈夫曼所说的观众隔离。在公开的社交网络中,观众大多并非可识别和想象的,这种期待也就可能失效了。

而当事件范围扩大、讨论逐渐纵深,聊天截图产生的影响甚至可能超出发送者想象和可控的范围,权限来到无数观众手中。这其中自然可能有舆论热点事件、相关公共讨论的诞生,但也带来了与公共性相背离的,更私人化、娱乐化的解读。

语境的消失

前面我们提到,图片化文本带来文字之外的背景,这在某些时候可以更好发挥截屏的效果。不过,这并不意味着图片的截取能够还原聊天的语境。

语言学家罗曼雅各布森指出,语言符号不提供也不可能提供传播活动的全部意义,交流所得,有相当一部分来自于语境。而语境,不单单是一张截图所可能携带的时间、对象、场景快连,还有更大范围上参与者所处的关系、规范、文化等环境。

这就是说,当聊天截图作为公共展演出现,不可避免地会带来语境的坍塌。

有时候,你觉得和朋友的某段对话很好笑,所以截图发到公开社交媒体中,但观看者可能无法获得同样的愉悦感,这或许只是因为其并不理解你和朋友之间的关系和默契。在一些舆论事件中,当事人的一句话可能激起你的愤怒、同情,而你看不见的,是这句话前后的场景和背后盘根错节的关系。

聊天截图如何影响我们的网上表达?

给聊天截个图,早已成为线上表达的习惯。从具体现象来看,这不乏正面效果,聊天截图是可能的重要证据,也是有趣的社交因子;但是当截图逐渐证据化,或许也要警惕这会给网上社交带去压迫,以及不受控的传播可能引起负面后果。

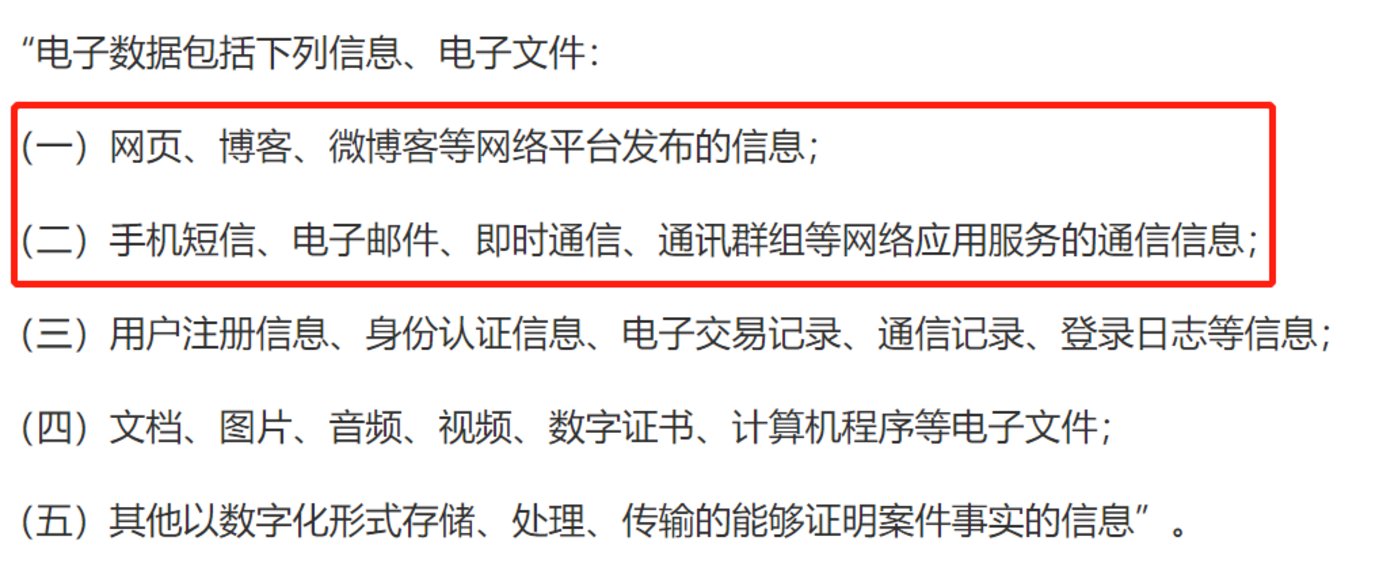

先要说明的是,聊天记录可以成为法律证据。最高人民法院2019年发布的《关于民事诉讼证据的若干规定》,将微信、微博、QQ、电商平台等聊天记录纳入了证据范畴。