【中国秦汉三国时期列朝列国志】秦朝(四):秦始皇1

秦朝(四):秦始皇1

11.秦始皇

秦始皇嬴政(前259年—前210年),嬴姓,赵氏,名政,秦庄襄王和赵姬之子。中国古代杰出的政治家、战略家、改革家,首次完成中国大一统的政治人物,也是中国第一个称皇帝的君主。

嬴政出生于赵国都城邯郸,后回到秦国。前247年继承王位,时年十三岁。前238年,平定长信侯嫪毐的叛乱,之后又除掉权臣吕不韦,开始独揽大政。重用李斯、王翦等人,自前230年至前221年,先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,完成了统一中国大业,建立起一个中央集权的统一的多民族国家——秦朝。

公元前221年,秦统一六国之后,秦王嬴政认为自己“德兼三皇,功过五帝”,遂采用三皇之“皇”、五帝之“帝”构成“皇帝”的称号,是中国历史上第一个使用“皇帝”称号的君主,所以自称“始皇帝”。同时在中央实行三公九卿,管理国家大事;地方上废除分封制,代以郡县制;同时书同文,车同轨,统一货币、度量衡。对外北击匈奴,南征百越,修筑万里长城;修筑灵渠,沟通长江和珠江水系。但是到了晚年,秦始皇求仙梦想长生,苛政虐民,扼杀民智,动摇了秦朝统治的根基。前210年,秦始皇东巡途中驾崩于邢台沙丘。

(1)政治措施

①初并天下诏和称皇帝

西周初年,只有周天子才可称为“王”,但自平王东迁后,周室衰落,楚吴越三国分别僭越称王,而到了战国时代,周天子权威更形低落,其间发生“五国相王事件”,各诸侯不但各自称王,还互相承认对方君主的王位,一时间“王”的称号亦大幅贬值,因此“皇、帝”之名开始形成。当时各国诸侯为了合理化自己的政权及统一的依据,纷纷从上古史中找出根源,甚至为自己王族编造古代帝王谱系。如战国后期齐湣王及秦昭襄王互称东西两帝。

嬴政统一六国后,下令说:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸服其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。其议帝号。”于是丞相王绾、御史大夫冯劫、及廷尉李斯等人商议说,五帝的土地虽然广阔,外面还划分有侯服、夷服等地区,诸侯是否觐见不由天子控制,不少诸侯更加是听宣不听调,嬴政的功业已经超越三皇五帝,古代有天皇、地皇、泰皇等称谓,以泰皇最尊贵,因此向嬴政献上“泰皇”的尊号。颁布律令的称为“制书”,诏告天下事件的称为“诏书”,印章称“玺”,所说的话称“谕”,群臣称其为“陛下”。天子不再自称为“寡人”,改称为“朕”。

嬴政接受王绾等人的大多数建议,但对于群臣向自己献上的尊号“泰皇”,则将其泰字去掉,采用上古“帝”一字,称为“皇帝”,并追尊其父庄襄王为太上皇,废除谥法。自称“始皇帝”,后代则称二世、三世直到万世。百姓则称为“黔首”。

另一方面,嬴政又命李斯将和氏璧(一说是蓝田玉)磨成玉玺,亦即是后世相传的“传国玉玺”,玉玺大小为四寸方形,由咸阳玉工王孙寿将和氏璧精研细磨,玉玺上方雕著五条龙,上写八个虫鸟篆字,根据记载和现存拓片有“昊天之命、皇帝寿昌”、“受命于天,既寿永昌(见《三国志·吴书》)”、“受命于天,既寿且康(见《应氏汉官》、《皇甫世纪》)”以及“受天之命,皇帝寿昌(史家裴松之说法)”四种说法。

②五德终始说

秦始皇采用战国阴阳家邹衍的五德终始说,认为黄帝属土德,有黄龙和大蚯蚓出现。夏朝得木德,有青龙降落在都城郊外,草木长得格外茁壮茂盛。商朝得金德,所以才从山中流出银子来。周朝属火德,所以出现赤乌的祥端。秦继周而兴,加上秦始皇的先祖秦文公在出猎时遇上黑龙,故秦应属水德。为配合水德的特性,以十月为岁首,年初朝贺改至十月一日进行,色尚黑、终数六,因而规定衣服旄旌节旗皆尚黑,符传、法冠、舆乘(天子乘舆六尺、车驾六马)等制度都以“六”为数,并更改黄河的名称为“德水”。其他水德的特性包括方向尚“北”,季节尚“冬”等。因为水主阴,阴代表刑杀,秦始皇以此作为其加重严刑酷法的依据。

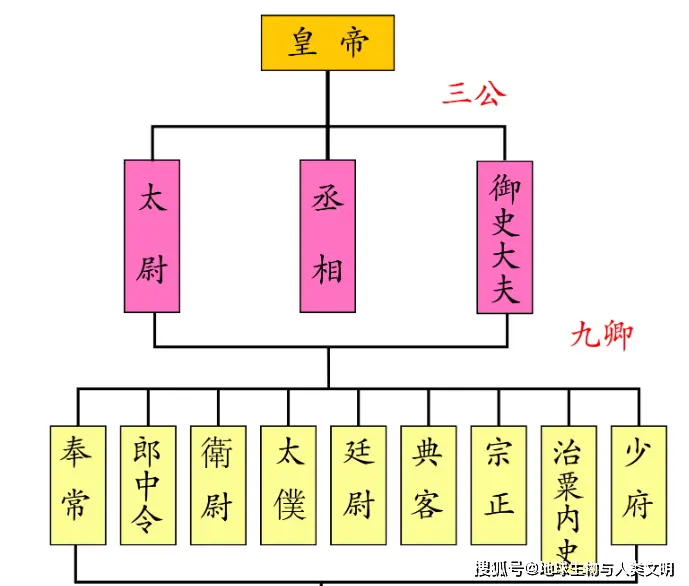

③三公九卿

由于秦代国祚短暂,加上记载残缺,对于秦代的官僚制度只能作出间接推断,但无论是司马迁的《史记》,还是东汉班固所著《汉书》,都指汉承秦制,因此对于秦始皇时期的官僚体制,主要是根据《汉书·百官公卿表》的记载。不过无论如何,秦始皇确立百官体制,称“三公九卿”,并沿用后世的说法,仍为人广泛接受。

关于“三公”一词出现的时间,应在春秋之末。至于“九卿”则自周初至战国初期,未曾发现各国采用此官制的证据,但可以确定“九卿”一词出现在春秋鲁定公、鲁哀公在位期间,且与‘三公’连在一起。先秦文献中关于九卿之说的确切记载是《吕氏春秋》,另外《吕氏春秋·十二纪》中也有类似的制度描述,可以视为‘九卿’一词的最早出处。

秦始皇统一六国后,确立百官体制,以丞相总理国政·太尉掌军事;御史大夫掌纠察和监察工作,统称为三公。“三公”之下设“九卿”掌控宫廷事务,包括郎中令(宫中保安)、治粟内史(掌财政)、奉常(掌宗庙礼仪)、太仆(掌皇室舆马)、廷尉(掌刑狱)、少府(掌山海池泽)、卫尉(掌宫门卫兵)、典客(掌“蛮夷”事务)及宗正(掌宗室事务),但因为文献记载的缺乏,故未能确定太尉及御史大夫是否真正履行实务。至于九卿的数目开始时只是象征式,只是观念上之官制,并未尝为“九”之数字所拘。直至东汉才将观念上之九卿,坐实为事实上之九卿。

另一方面,秦代官制亦设博士七十二人,以备咨询,又设将军(掌征讨)、将作少府(治宫室),所有官员都由朝廷委任,随时调动任免,并须每年考绩。秦始皇建立的官僚制度,成为历朝政治制度的典范。

④采用郡县制

自秦国消灭六国后,朝堂上对于如何管治六国故地,究竟是采用沿用已久的郡县制,还是复行封建展开讨论。当时丞相王绾认为,燕国、齐国、楚国地处偏远,若果不在此三地分封宗室,此三地就无法真正被朝廷控制,因此建议秦始皇分封诸子,以屏藩皇室。这个建议尽管得到大部分大臣支持,但当时担任廷尉的李斯却力排众议。

李斯以周王室作例子,指周王室亦分封不少姬姓公族,但他们的后代却因为血缘疏远,纷纷割据,互视对方为寇仇,周天子根本无力阻止诸候之间的争端,而且诸侯根本不再将王室放在眼内,最终周朝分崩离析。分封诸子只会导致日后诸侯割据,兵甲不息。要使天下安宁,只能推行郡县制,对于皇子功臣,用公家的赋税重重赏赐,这样才可以消除天下人的野心。

秦始皇认同李斯的意见,指诸侯王才是扰乱天下的祸端,正是因为他们的存在,天下人才苦于连年战争无止无休,渴求和平。如果重新分封诸王,只会重演春秋战国时,各国互相攻伐的苦况,因此决定把天下分为三十六郡,直至秦亡为止,共置五十四郡,每郡都设置郡守(掌民政)、郡尉(掌军政)、郡监(掌监察),由中央朝廷委任,不得世袭,并须向朝廷汇报租税、户口及治安情况。以下是秦代初期三十六郡的资枓:

据刘宋裴骃《史记集解》记载,秦初三十六郡分别是:

关中巴蜀地区:内史、上郡、陇西郡、北地郡、云中郡、九原郡、汉中郡、巴郡、蜀郡

河南地区:三川郡、南阳郡、颍川郡、砀郡、薛郡、东郡、琅邪郡、齐郡

河北地区:上谷郡、渔阳郡、右北平郡、辽西郡、辽东郡、代郡、钜鹿郡、邯郸郡、上党郡、太原郡、雁门郡、河东郡

淮南地区:南郡、九江郡、鄣郡、会稽郡、泗水郡、黔中郡、长沙郡

秦始皇决定在地方治理上采用三级行政区划制度,构建中央—郡—县—乡—亭—里—什—伍—户的纵向金字塔式的控制体系,以加强对地方的控制,主要在郡设郡守,郡下设县,县设县令,但秦代的国家行政机构只下设到县级。县之下实行“乡亭制”(亦称乡里制度),设“乡”,具体办法是在“乡”级设“三老”掌教化,“啬夫”听讼和征税,“游徼”侦缉盗贼。此外,乡级以下则利用民间力量来治理,一乡辖十亭,设亭长;一亭辖十里,设“里魁”(亦称里正);一里辖百家快连,五家为伍,十家为什。这种制度为秦朝带来了巨大的动员能力,即使三百多年前的波斯居鲁士大帝创建帝国之时,阿契美尼德王朝唯有省(萨特拉庇)和县作为行政区划机构。。

除此之外,历来盘踞在淮河流域的淮夷、泗夷早已变为民户,而秦始皇统一天下后,在今福建省一带地方设置闽中郡。由于秦始皇认为闽中郡远离中原,是“荒服之国”,地处偏远,山高路险,而且越人强悍,难以统治,故实际上并未派遣官吏往闽中,只是废去当地酋长无诸及驺摇的王号,改称他们为“君长”,并让其继续统治该地。

郡县制在全国推行后,标志着六国故地不会再有拥兵割据,自选官吏,财政独立的诸侯。此外,百姓的籍贯不再用以前所属的诸侯国,例如楚国人、齐国人等作为识别,而是用其所处的郡名以咨识别。

不过自秦灭汉兴后,汉高祖刘邦认为秦王室推行郡县制后,因缺乏宗室屏藩,过于孤立而亡;又害怕诸侯王太强盛,造成皇室的衰弱,于是推行郡国并行制,施行郡县制,但也封刘氏宗室子弟在各大要地为王,作为折衷。刘邦的作为,导致日后的吴楚七国之乱。因此历代统治者都试图在郡县制至分封制之间,取得一定的平衡,以维持国祚。

⑤销毁兵器

为了防止六国遗民作乱,秦始皇下令收集天下的兵器,聚集到咸阳熔化,铸成大钟及十二个铜人,每个铜人个重达二十四万斤,放置在宫廷里。

⑥去险阻,坠城廓

公元前215年(秦始皇32年),秦始皇进行第二次巡游,途经碣石,宣布拆除原关东六国建造的城廓及堤防,称为“坠城廓、决堤防、夷险阻”,并在碣石山门刻石立碑,碑文内容如下:

遂兴师旅,诛戮无道,为逆灭息。武殄暴逆,文复无罪,庶心咸服。惠论功劳,赏及牛马,恩肥土域。皇帝奋威,德幷诸侯,初一泰平。堕坏城郭,决通川防,夷去险阻。地势既定,黎庶无繇,天下咸抚。男乐其畴,女修其业,事各有序。惠被诸产,久并来田,莫不安所。群臣诵烈,请刻此石,垂著仪矩。——《史记·秦始皇本纪》

译文:皇帝兴师用兵,诛灭无道之君,要把反叛平息。武力消灭暴徒快连,依法平反良民,民心全都归服。论功行赏众臣,惠泽施及牛马,皇恩遍布全国。皇帝振奋神威,以德兼并诸侯,天下统一太平。拆除关东旧城,挖通河川堤防,夷平各处险阻。地势既已平坦,众民不服徭役,天下都得安抚。男子欣喜耕作,女子修治女红,事事井然有序。皇恩覆盖百业,合力勤勉耕田,无不乐业安居。群臣敬颂伟业,敬请镌刻此石,永留典范规矩。

至于拆除原关东六国所建造堤防,原因是为了消除地方割据,这是由于各国堤防的设计不合理。根据《孟子·告子篇》的记载,魏国著名水利专家及商人白圭曾向孟子指快连,自己治理水患的水平胜过大禹,但孟子却不以为然,指责白圭只是将邻国当作蓄水的沟壑,即是将洪水引向别国,令百姓厌恶。

此外,据《汉书·沟洫志》的记载,当时齐国和赵魏两国是以黄河为界,赵魏两国位处黄河上游,地势较高,齐国的地势低下,黄河泛滥时齐国所遭受的灾害就较严重,因而齐国首先沿着黄河建筑了一条离河二十五里的堤防,以防止黄河的泛滥。自从齐国沿黄河筑了堤防,令黄河泛滥的水流冲向赵魏两国,于是赵魏两国也沿着黄河建筑了一条离河二十五里的堤防。从以上记载可见,战国诸侯都有利用水利设施,作为削弱敌国的手段,因此秦始皇才强调采取“决通川防”的措施。

“坠城廓、决堤防、夷险阻”等措施,除了防止六国遗民据险作乱外,还有方便交通,促进贸易的作用。

⑦徙置富豪

秦始皇自消灭六国后,便下令迁徙关东六国富豪十二万户入咸阳,其中以齐楚两地出身的富豪为主。齐鲁儒生亦有讥讽秦始皇封禅。不过相比起齐国来说,秦始皇更为担心楚国故地,例如他往楚国故地巡视期间,史籍可见其在江东金陵、丹徒、曲阿等地掘地厌天子气的记载,而且“亡秦必楚”一说,亦反映楚人强烈的复仇欲望。因此徙民以齐楚之地为主,也就变得理所当然。

另一方面,迁徙富豪还有其他政治用意,除了可繁荣首都外,更可避免富豪与六国贵族互相勾结。此外,富豪们在本地兼并土地,放高利贷,造成地方不安定因素,将他们迁徙至咸阳,亦有助消除地方势力。